アーティストの楽曲がSNSでバイラルヒットすれば、

https://www.midiaresearch.com/

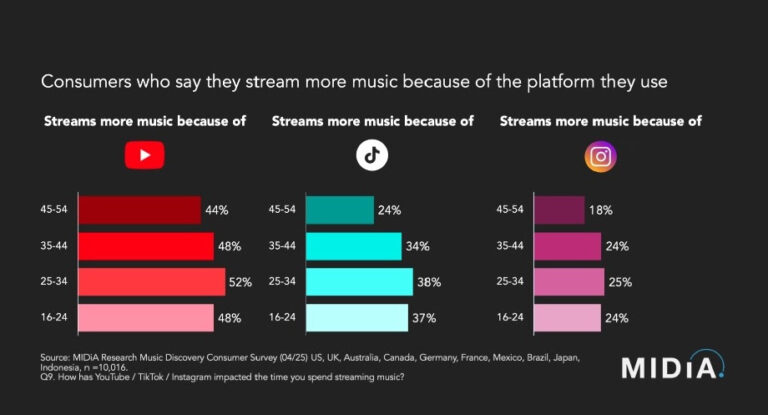

同社は音楽発見の行動について1万人以上を対象に調査を実施。

「

SNSで聴いた楽曲をストリーミングサービスで再生しない理由で

MIDiAは、ショート動画プラットフォームで流れる楽曲が、

最も人気の音楽発見のプラットフォームはYouTubeで、

一方、楽曲のバイラル化が再生数や保存数の増加させるのは、

とりわけ、MIDiAの報告では、

シリサーノは、SNSや楽曲バイラル化と再生の関係性について、

問題を深刻化しているのは、SNSアプリの構造だ。

一方、SNS各社は、

音楽発見を促進する機能の開発や連携強化を図るSNS各社に対し